Rafa

LE SILENCE DU COURT CENTRALLE SILENCE, C'EST ce qui frappe quand on joue sur le court central de Wimbledon. On fait rebondir la balle de haut en bas sur le gazon souple, on la lance pour servir, on la frappe et on entend l'écho de la frappe. Et ainsi de chacune des frappes qui va suivre. Clac, clac; clac, clac. L'herbe bien tondue, le poids de l'histoire, l'ancienneté du stade, les joueurs vêtus de blanc, le public respectueux, la vénérable tradition - pas le moindre panneau publicitaire en vue - tout concourt à vous éloigner et à vous protéger du monde extérieur. J'aime cette sensation; la cathédrale de silence du court central favorise mon jeu. Car mon principal souci, lors d'un match de tennis, est de faire taire les voix en moi, de ne garder en tête que le point que je suis en train de jouer et rien d'autre, et de concentrer jusqu'à la plus infime parcelle de mon être sur ce point. Si j'ai fait une faute sur le point précédent, il me faut l'oublier; si la moindre pensée concernant une victoire se présente à mon esprit, il me faut la rejeter.Le silence du court central est rompu par une vaste clameur lorsqu'un point est gagné - si toutefois c'est un beau point, car le public de Wimbledon sait faire la différence; applaudissements, acclamations, les gens qui crient votre nom. Je les entends comme si c'était très loin. Je n'ai pas conscience que quinze mille personnes se pressent autour de l'arène, attentifs à chacun de mes mouvements ainsi qu'à ceux de mon adversaire. Je suis tellement concentré que j'oublie complètement les millions de spectateurs du monde entier qui peuvent m'observer, ainsi que cela s'est produit lors du plus grand match de ma vie, la finale de Wimbledon en 2008 qui m'a opposé à Roger Fédérer.J'avais toujours rêvé de jouer ici, à Wimbledon. Mon oncle Toni, qui m'a coaché toute ma vie, m'avait martelé depuis mon plus jeune âge que c'était là le tournoi suprême. À l'époque de mes quatorze ans, j'imaginais avec mes amis que j'y participerais un jour et que je gagnerais. Jusque-là pourtant, j'avais joué mais perdu, les deux fois contre Roger Fédérer - en finale l'année précédente, comme l'année d'avant. La défaite de 2006 n'avait pas été si douloureuse car j'étais sorti du court avec le seul sentiment de satisfaction et de reconnaissance d'être arrivé aussi haut à l'âge de vingt ans. Fédérer m'avait battu très facilement, plus facilement que si j'avais eu davantage de confiance en moi. En revanche, la défaite de 2007, qui s'était déroulée en cinq sets, m'avait complètement démoli. Car je savais que j'aurais pu faire mieux, que ce n'étaient ni mes capacités techniques ni la qualité de mon jeu qui étaient en cause mais une faiblesse psychologique. Et j'avais pleuré dans les vestiaires après cette défaite, sans arrêt pendant une demi-heure. Des larmes de déception et de colère contre moi-même. Il est toujours douloureux de perdre, mais c'est nettement plus douloureux lorsque vous avez eu une chance et que vous l'avez laissée passer. Je m'étais autant battu moi-même que Fédérer l'avait fait; j'étais en rage de m'être trahi tout seul. Je m'étais laissé distraire, j'avais lâché mentalement et j'avais changé ma ligne de jeu. C'était si bête, si insensé. Exactement ce qu'il ne fallait jamais faire dans un grand match.

| Nombre de pages | 349 |

|---|---|

| Date de parution | 27/04/2013 |

| Poids | 208g |

| Largeur | 111mm |

| EAN | 9782290070949 |

|---|---|

| Titre | Rafa |

| Auteur | Nadal Rafael ; Carlin John ; Coppel Judith |

| Editeur | J'AI LU |

| Largeur | 111 |

| Poids | 208 |

| Date de parution | 20130427 |

| Nombre de pages | 349,00 € |

Pourquoi choisir Molière ?

Du même auteur

-

A revers et contre tout

Gasquet Richard ; Nadal Rafael ; Ramella FranckRepéré très jeune sur les courts de tennis, Richard Gasquet est sacré champion du monde junior en 2002 à l'âge de 16 ans. La même année, il commence sa carrière professionnelle. Dès ses premiers tournois, il se confronte aux grands noms du tennis mondial, qu'il ne cessera de recroiser au fil des matches, à commencer par le Big 3" : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Incarnant l'espoir du tennis français, il a dû faire face à l'éprouvante pression que confère ce statut ainsi qu'à la puissance redoutable de ses adversaires. Malgré cela, il a remporté seize titres individuels sur le circuit ATP, le double mixte de Roland-Garros en 2004 et la médaille de bronze lors des JO de Londres en 2012. Son revers à une main, qui a étonné autant qu'impressionné ses adversaires, est devenu légendaire. Préface de Rafael NadalEN STOCKCOMMANDER7,95 € -

RAFA

Nadal Rafael ; Carlin John ; Coppel JudithComment devient-on un grand champion? Quels sacrifices doit-on accepter pour arriver à ce niveau? Rafael Nadal a vingt-six ans et laissera sa trace dans l?histoire du tennis par sa précocité, son obstination, le nombre impressionnant de ses victoires, et la singularité de l?entraînement qui lui a permis de devenir un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Ses mémoires nous ouvrent ce que l?on connaît mal de la vie du champion; son enfance, avec tout l?engagement psychologique et physique de sa famille, jusqu?à ses excès, ses moments de remise en question qui le fragilisent profondément, comment il s?en échappe et comment, tout au contraire, il vit ses états de grâce lors des grands matches, la vie quotidienne à la fois sage et intense sur la route, ses réflexions sur l?entraînement surintensif des athlètes et leurs rapports avec le dopage ? particulièrement à l?ordre du jour en ce moment, avec la polémique du Grand Journal! ? tout cela est raconté à travers de multiples anecdotes, avec sincérité, c?ur et intelligence.Avec la collaboration de John CarlinTraduit de l?anglais par Judith CoppelSur commande, 2 à 4 joursCOMMANDER21,30 € -

A revers et contre tout

Gasquet Richard ; Ramella Franck ; Nadal RafaelC'est ma botte secrète, ma marque de fabrique, la signature de l'artiste : un revers classique, à une main, comme un parfum de romantisme concédé au gré d'un parcours parfois sinueux et tourmenté. "My backhand" insistent mes amis anglais qui, à Wimbledon, m'ont toujours réservé un accueil privilégié en raison de ce geste que je maîtrise depuis l'enfance. C'est grâce à lui que je me suis fait une place au soleil. Grâce à lui que j'ai gagné une réputation. Ce constat est peut-être exagéré, il est peut-être réducteur, mais correspond aussi la stricte vérité". Richard Gasquet est un tennisman à part. Révélé dès l'âge de 9 ans - entre autres, grâce à son incroyable technique -, il a gravi les échelons plus rapidement que la moyenne. Une précocité qui lui a souvent porté préjudice. Trop d'attente ! Trop de pression ! Champion du monde junior à 16 ans, victorieux d'un certain Roger Fédérer, deux ans plus tard, le "petit Mozart du tennis" n'a eu de cesse que de nourrir encore et encore les espoirs de ses afficionados. Plus souvent débordé qu'à son tour, il n'en est pas moins resté viscéralement attaché à son tennis tout en finesse et générosité. Après vingt ans d'une si riche carrière, ponctuée de quinze titres d'importance, d'une victoire en Coupe Davis et surtout d'une 7e place mondiale, il solde ses comptes, sans fard ni regret aucun. Comme sur le court, c'est avec la "manière" qu'il se livre et revient sur les moments les plus exaltants et les plus critiques de son parcours. Un récit guidé par le besoin de vérité mais surtout par la passion du jeu.Sur commande, 2 à 4 joursCOMMANDER20,10 € -

Le secret du dernier fils

Nadal RafelRésumé : 1918. Dans un petit village du sud de l'Italie, un bébé pousse son premier cri tandis que l'Europe sort tout juste de la guerre. Ce nouveau-né ne connaîtra jamais son père, mort au combat, tout comme vingt autres hommes de la famille. Vitantonio est donc le dernier fils d'une lignée dont les hommes semblent frappés de malédiction. Pour qu'il ne connaisse pas le même sort, le jour de sa naissance, Vitantonio est adopté par une autre famille, très aisée. Il est élevé comme le jumeau de Giovanna, née le même jour. Les deux enfants grandissent, vivent dans l'insouciance... et se rapprochent. Mais la seconde guerre mondiale éclate. La tragédie va déchirer le voile du secret des origines de Vitantonio. Le dernier fils pourra-t-il échapper à son destin et à la malédiction des siens ?Sur commande, 2 à 4 joursCOMMANDER22,45 €

Du même éditeur

-

La femme de ménage

McFadden FreidaThriller psychologique nous faisant suivre Millie, dans son nouvel emploi de femme de ménage pour une famille riche . Tout simplement machiavélique !EN STOCKCOMMANDER8,60 € -

LA FEMME DE MENAGE - EDITION COLLECTOR

MCFADDEN FREIDAPour Millie, devenir femme de ménage chez les Winchester, une riche famille new-yorkaise, est une chance inespérée. L'occasion de repartir de zéro. Mais, sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier : Mme Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant M. Winchester est là pour rendre la situation plus supportable... Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard...EN STOCKCOMMANDER12,00 € -

La femme de ménage voit tout. Edition collector

McFadden Freida ; Forestier KarineAprès avoir été au service des autres en tant que femme de ménage, Millie s'est enfin construit une vie à elle. Elle vient même d'emménager dans une belle maison, à l'abri d'une petite impasse chic et tranquille, avec son mari et ses deux enfants. Mais son rêve d'une vie paisible est rapidement terni par la rencontre de ses voisins. Il y a Suzette, bien trop snob et aguicheuse, et son insipide mari, Jonathan, mais surtout leur terrifiante femme de ménage au regard perçant et au comportement plus que suspect. Les craintes de Millie montent d'un cran lorsque des bruits étranges se font entendre la nuit dans sa propre maison...EN STOCKCOMMANDER12,00 € -

HOUSE OF WINDOWS

LANGAN JOHNTout le monde me demande ce qui, selon moi, est arrivé à Roger, disait Veronica Croydon, et si je ne donne pas de réponse immédiate, on s'empresse de m'en proposer une. Mais personne ne comprendrait. Enfin, personne ne me croirait. Reste un peu, et je vais te dire ce qui s'est passé". La disparition de Roger Croydon, éminent universitaire spécialiste de Dickens, attise toutes les curiosités. Un mystère qui mène inexorablement à la demeure du couple, Belvedere House, et à son armée de fenêtres, baignées de lueurs étranges...EN STOCKCOMMANDER13,90 €

De la même catégorie

-

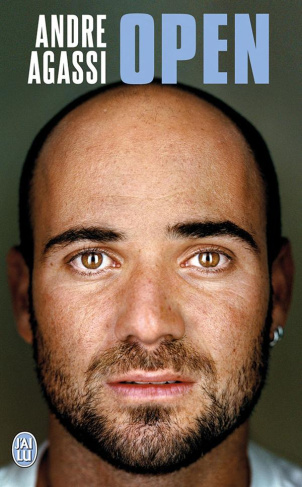

Open

Agassi André ; Borello Suzy ; Meudal GérardNo one ever asked me if I wanted to play tennis," Agassi writes, "let alone make it my life." In OPEN, he recalls for the first time a childhood without choices. Forced to embrace tennis, banished to a brutal tennis camp while still in grade school, catapulted to fame while still in his teens, Agassi grew up feeling isolated, alienated, detached. In OPEN he tells how he reconnected, how he overcame his fears, fought through his loneliness, found strength and purpose in the decision to devote his life to others-and in the love of one extraordinary woman. Agassi writes with uncommon candor about his father, his family, his best friends and first loves. He recounts the intimate details of his doomed marriage to Brooke Shields. He describes the grind of championship tennis, the physical toll and greater mental toll. He recalls his most painful moments in the arena-humiliating defeats, career-threatening injuries, ridicule from fans and media-but celebrates the maturity to which they all led. He also puts his fellow players, including legendary greats, under the microscope of his astounding memory. With precision and grace he recalls their quirks, gifts, foibles, and the demons with which they often struggled.EN STOCKCOMMANDER10,20 € -

Roger Federer

Clarey Christopher ; Borello SuzyRoger Federer est une icône contemporaine. Son palmarès, ses records et son état d'esprit sur les courts comme en dehors ont fait de lui un modèle pour une génération de fans à travers le monde. Son style de jeu, tout en légèreté et en finesse, a redéfini les bases du tennis et lui a souvent valu d'être comparé à un danseur classique ou à un maestro. Derrière cette perfection se cache un champion de la maîtrise de soi, un exemple de sportivité et de fair-play qui a su dompter ses démons intérieurs quand il était un adolescent nerveux et colérique. Christopher Clarey a suivi Federer de Johannesburg à Dubaï en passant par Londres, New York, Melbourne et Paris, mais aussi à bord d'un jet privé au-dessus du désert californien ou encore à la terrasse d'un grand hôtel avec une vue imprenable sur le lac de Zurich. Il a recueilli pendant plus de vingt ans des interviews exclusives de Federer, mais également des membres de son équipe, de ses proches et de ses rivaux historiques - Nadal, Djokovic, Sampras, Safin et Roddick. Clarey nous livre ici une biographie de référence, un récit intime sur les éléments clés qui ont permis à un jeune tennisman suisse prometteur de devenir le sportif le plus adulé de la planète.EN STOCKCOMMANDER24,00 € -

Le jeu intérieur du tennis. Le guide pour atteindre l'excellence, Edition actualisée

Gallwey Timothy ; Gates Bill ; Marie Jules ; LavasRésumé : Un classique du management de la performance : 800 000 exemplaires vendus, traduit en 13 langues ! Ce livre au succès phénoménal a accompagné des générations de joueurs de tennis américains. Il constitue un guide essentiel pour tous ceux qui souhaitent dépasser leurs blocages et améliorer leurs performances, aussi bien dans le domaine sportif que dans la vie personnelle ou professionnelle. Timothy Gallwey a été un pionnier de la psychologie du sport. Il donne les clés pour : -se recentrer en laissant de côté la nervosité, le doute et les distractions ; -atteindre un état de "concentration détendue" qui permet de donner le meilleur de soi-même ; -améliorer sa technique par un entrainement intelligent, puis mettre en pratique durant les matchs. Un livre qui permet de maîtriser nos pensées négatives et destructrices au tennis... et dans la vie. Un classique du management de la performance : 800 000 exemplaires vendus, traduit en 13 langues ! Ce livre au succès phénoménal a accompagné des générations de joueurs de tennis américains. Il constitue un guide essentiel pour tous ceux qui souhaitent dépasser leurs blocages et améliorer leurs performances, aussi bien dans le domaine sportif que dans la vie personnelle ou professionnelle. Timothy Gallwey a été un pionnier de la psychologie du sport. Il donne les clés pour : - se recentrer en laissant de côté la nervosité, le doute et les distractions ; - atteindre un état de " concentration détendue " qui permet de donner le meilleur de soi-même ; - améliorer sa technique par un entrainement intelligent, puis mettre en pratique durant les match. Un livre qui permet de maîtriser nos pensées négatives et destructrices au tennis... et dans la vie.EN STOCKCOMMANDER20,00 € -

Roger Federer. Le plus grand de tous les temps

Abgrall Fabrice ; Thomazeau FrançoisRésumé : Roger Federer respire le tennis, Roger Federer est le tennis. Qui peut exprimer avec le plus de justesse sa vision du jeu, son approche, sa philosophie, ses certitudes, ses doutes ? Qui peut parler le mieux de l'homme, de son talent, de son génie, de son art ? "Rodgeur" himself, bien sûr, mais aussi ceux qui l'ont côtoyé de près, sur le terrain ou en dehors - adversaires, proches, légendes du tennis ou d'autres sports, entraineurs, observateurs... Ils sont unanimes : Roger Federer est le joueur le plus élégant, le plus complet, le plus inventif de tous les temps. Illustré par les plus belles photos de la carrière du champion suisse, cet ouvrage donne la parole à tous ceux qui ont approché cette trajectoire unique dans l'histoire du sport, l'une des rares à mériter le qualificatif de chef-d'oeuvre.EN STOCKCOMMANDER27,90 €